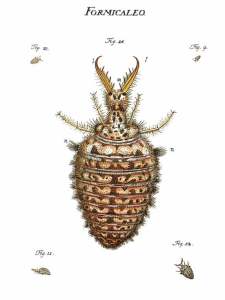

Nella piccola serra – da tempo secca e in disuso – osservavo, sopra sabbiosi ripiani, i piccoli coni di sabbia scavati da insetti chiamati formicaleoni. Con un fuscellino stuzzicavo le pareti inclinate di una di queste trappole – mors tua vita mea -, al fondo della quale se ne stava celato l’insetto, come Satana di quegli inferi. Al minimo movimento la bestiola s’illudeva – con un flusso di saliva in bocca? – che si trattasse di un insetto caduto nel cono. Dava allora colpetti ritmati e precisi con la sua coda di Minosse per smuovere la sabbiolina che faceva scivolare il malcapitato in fondo all’infernetto dove quel demonio in miniatura era pronto a inghiottirlo e che invece per colpa mia restava a bocca asciutta.

Andrea Carandini, L’ultimo della classe, Rizzoli (2021). Nell’illustrazione (Wikipedia) una larva di formicaleone.