Voltaire invece è immensamente ricco. Da pochi anni possiede molto denaro arrivato per lo più in seguito a ottimi investimenti e abilissime speculazioni finanziarie. Una di queste, forse la più famosa, risaliva a circa un anno prima di ricevere l’eredità paterna (1° maggio 1730) quando «si accinse a dare una prima dimostrazione di quel che sarebbe stato capace di fare, misurando la propria intelligenza con l’acume degli speculatori di professione». Insieme all’amico matematico Charles Marie de La Condamine (1701-1774), da poco nominato alla Académie de sciences e che era stato suo compagno di studi al collegio dei gesuiti Louis-le-Grand, aveva sfruttato la falla nella lotteria che la città di Parigi aveva istituito per il rimborso di buoni municipali e si era accaparrato legalmente l’immenso lotto. E poco dopo aveva messo a segno un altro colpo del genere in occasione delle emissioni di certe obbligazioni lorenesi. Voltaire, «pur spendendo mostruosamente per tutta la vita, mantenendo un esercito di familiari, di clienti e di servitori, e pur abbandonando spesso gli enormi utili derivanti dalle sue opere alla mercé di editori e di attori, quando morì era sempre uno dei più ricchi borghesi d’Europa.

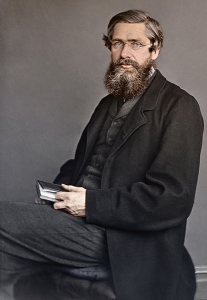

Paola Cosmacini, La ragazza con il compasso d’oro. La straordinaria vita della scienziata Émilie du Châtelet, Sellerio (2023). Nella foto (Wikipedia) da Maurice Quentin de La Tour, Ritratto di Voltaire, dettaglio del viso (castello di Ferney, circa 1736).